银行理财经理培训需求:AI 大模型助力产品解读与客户适配场景

周三下午的银行理财专区,理财经理李娜刚送走一位咨询养老理财的客户,办公桌上的智能终端就弹出了新提示:”检测到 3 款符合客户风险等级的产品更新,请使用 AI 分析工具生成适配报告”。这已经成为她工作中最常见的场景 ——AI 大模型正悄悄改变着银行理财服务的日常,而如何用好这些智能工具,成了许多像李娜这样的理财经理必须面对的课题。

从纸质手册到智能终端:理财服务的技术迭代

十年前,李娜刚入职时,产品手册还是厚厚的纸质本,客户风险测评靠纸质问卷手动统计,推荐产品全凭经验积累。而现在,打开银行内部的 AI 理财助手,输入客户基本信息,30 秒内就能生成包含产品匹配度、风险预警、收益测算的完整报告。这种变化背后,是 AI 大模型在金融领域的深度渗透。

据行业调研数据显示,2024 年国内已有 82% 的商业银行在理财业务中引入 AI 工具,其中大模型技术的应用覆盖率较三年前提升了 57%。这些智能系统能展现出多方面优势:

高效数据处理:依托分布式训练的模型架构,处理日均百万级的产品数据更新,实时跟踪宏观经济指标对理财产品的影响。

政策解读能力:通过自然语言处理中的实体识别与关系抽取技术,解读监管政策变化对产品结构的调整要求。

能力新要求:对理财经理而言,告别繁琐手动筛选的同时,需看懂 AI 输出的分析结果,并用客户能理解的语言转化专业信息。

双重挑战下的能力缺口:产品与客户的适配难题

“上周有位客户问我,为什么两款都是 ‘ 稳健型 ‘ 的基金,AI 给出的风险评分差了 15 分?” 李娜坦言,面对客户这类问题时,她有时需要反复查阅 AI 分析的底层逻辑才能给出准确答复。这正是当前理财经理普遍面临的困境。

1 产品复杂度飙升

现在的银行理财产品早已不是简单的 “存款 + 收益” 模式。结构性存款挂钩外汇汇率,公募基金包含港股通标的,养老理财嵌入长期护理保障条款,这些产品设计背后涉及多重因素:

宏观经济走势的影响

行业周期的波动情况

相关法律条款的约束

某股份制银行的内部统计显示,一款典型的混合型理财产品需要分析的变量超过 200 个,仅靠人工很难全面覆盖,而通过大模型的特征工程技术可实现关键变量的自动提取与权重分配。

2 客户需求精细化

与此同时,客户需求也在变得多元。不同年龄段、不同职业的客户需求各有侧重:

90 后客户:更关注产品的数字化服务体验,希望能在手机端实时查看资产波动。

60 后客户:更在意资金安全性,对 “浮动收益” 的解释需要格外耐心。

李娜遇到过最复杂的案例是一位企业主客户,既需要短期流动资金管理,又想为子女储备教育金,还要兼顾企业经营的应急资金需求,这要求理财经理能在数十款产品中快速找到最优组合,而 AI 的多目标优化算法可为此类复杂需求提供精准匹配方案。

AI 大模型的三个核心助力:从分析到落地

在李娜的日常工作中,AI 大模型主要在三个方面提供支持。打开她常用的智能工作台,各类功能模块清晰呈现,为工作带来极大便利。

1 产品深度解析模块

输入某款新能源主题基金代码,系统会基于预训练模型的微调能力自动进行多维度拆解:

前十大持仓的行业分布情况

各持仓资产的估值水平

基金经理的过往投资风格

持仓股票的舆情热度变化

这种多维度分析让她能快速掌握产品核心特征,避免了过去逐页翻阅招募说明书的繁琐。

2 客户画像系统

通过整合客户在银行的各类数据,AI 会通过向量嵌入技术生成多维度标签,解决了需求洞察的难题:

客户的存取款记录

信用卡消费习惯

风险测评结果

生成 “流动性需求”“收益预期”“风险耐受期” 等标签

李娜曾通过系统发现一位看似偏好稳健型产品的客户,其实每月有稳定的教育支出,进而推荐了兼顾安全性和定期收益的年金险产品,获得了客户认可。

3 智能推荐功能

当客户提出具体需求时,系统能基于强化学习机制发挥强大的动态适配能力。如客户提出 “想在半年内攒够 10 万元旅游基金” 的需求,系统会:

自动过滤掉封闭期过长的产品

优先匹配流动性好、风险等级匹配的短期理财和货币基金组合

标注出不同市场环境下的收益波动范围

这种能力让理财经理能把更多精力放在客户沟通上,而非机械的产品筛选。

培训该补什么课?技术与服务的平衡之道

“刚开始用 AI 的时候,我总觉得系统推荐的产品组合太机械。” 李娜回忆起去年参加的 AI 应用培训,”后来才明白,AI 给出的是数据结论,而我们要做的是加入人文判断。” 这正是理财经理培训需要聚焦的核心 —— 不是替代 AI,而是成为 AI 与客户之间的 “翻译官” 和 “决策者”。

1 基础技术认知

理财经理需要了解大模型的基本工作原理:

大模型通过注意力机制处理产品数据的方式

风险评级算法中包含的因子与权重逻辑

收益预测的时间窗口设定与概率分布模型

某城商行的培训课程里,专门设置了 “AI 报告解读工作坊”,通过对比人工分析与 AI 结果的差异,让理财经理理解系统的优势与局限。

2 转化能力培养

培训中会模拟各种客户场景,提升理财经理的转化能力:

面对对 AI 持怀疑态度的老年客户,用通俗案例解释智能推荐的合理性。

遇到精通金融知识的高净值客户,结合 AI 数据和市场趋势提供深度分析。

李娜在培训中学到的 “三层转化法” 很实用:先看 AI 的核心结论,再拆解支撑结论的关键数据,最后用客户熟悉的生活案例重新表达。

3 持续学习机制

银行会建立完善的持续学习机制,保障理财经理能力不断提升:

定期更新培训内容,当监管政策调整影响产品结构时,同步更新 AI 系统分析逻辑的相关培训。

通过线上微课让理财经理及时掌握变化。

建立 “AI 应用分享群”,交流实际工作中的使用技巧,如如何优化输入参数让推荐结果更精准。

技术向善:让智能工具回归服务本质

在一次社区理财讲座上,李娜用 AI 生成的动态图表向居民展示:同样 10 万元本金,不同风险偏好下 5 年的资产增值差异。当有居民担心 “AI 会不会让理财经理失业” 时,她笑着回答:”就像计算器没替代会计,AI 也不会替代我们,它让我们有更多时间倾听您的需求。”

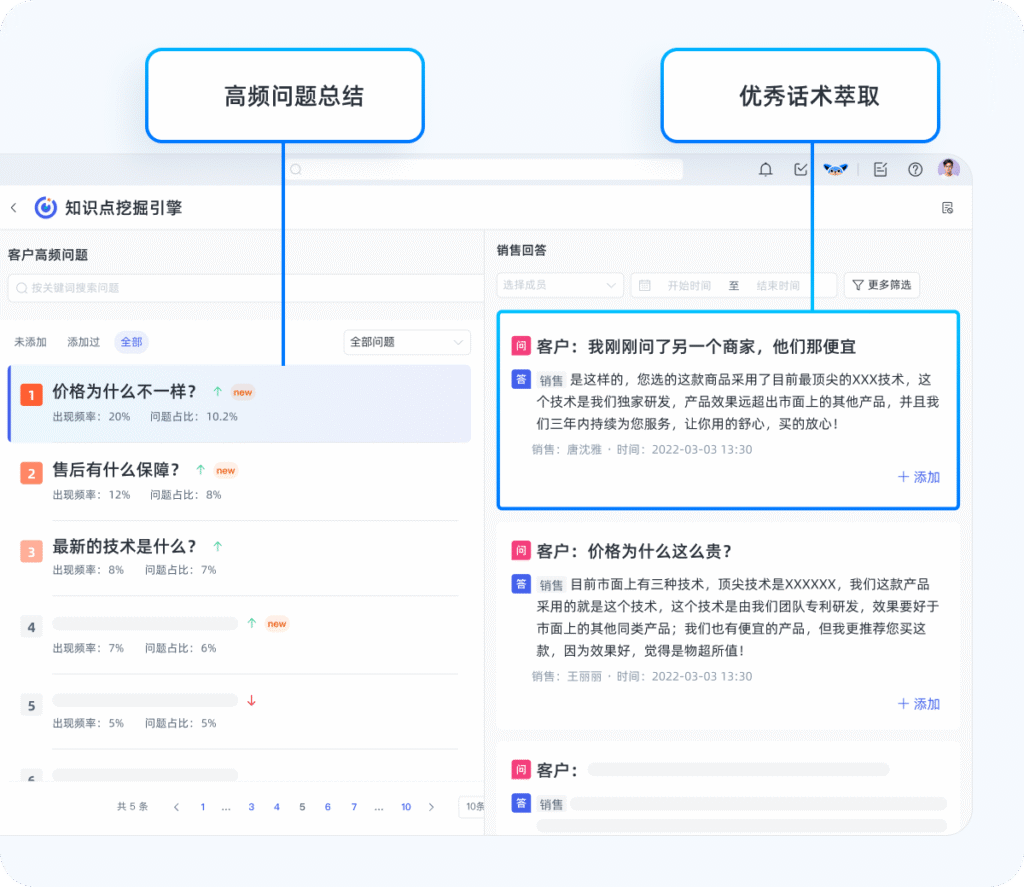

这句话道出了 AI 大模型在理财服务中的真正价值:技术是工具,服务才是核心。对银行而言,培训理财经理掌握 AI 工具,最终目的是提升服务质量 —— 让产品推荐更精准,让风险提示更及时,让理财规划更贴合客户的真实生活目标。当前,像深维智信Megaview智能陪练这样的解决方案,通过大模型结合专有领域知识库,能为理财经理提供逼真的模拟客户对练场景,在对练过程中实时反馈沟通问题,让培训更具针对性。

当 AI 通过知识蒸馏技术处理了繁琐的数据计算,理财经理就能把精力放在理解客户的人生规划上:是为孩子准备教育金,为父母规划养老,还是给自己的创业梦想储备启动资金。未来的银行理财服务,必然是 “智能 + 人文” 的融合。对理财经理来说,拥抱 AI 不是选择题,而是必修课。但这门课程的终极考核标准,永远是客户那句 “你推荐的产品,真的懂我需要什么”。

Megaview · 沈微

嗨!

我是沈微

业务咨询

请扫二维码